Die Automobilindustrie steht vor einem fundamentalen Wandel. Angesichts schwindender natürlicher Ressourcen, wachsender Umweltbelastungen und strengerer gesetzlicher Vorgaben rückt das Konzept der Kreislaufwirtschaft immer stärker in den Fokus. Weg von der linearen „Wegwerfmentalität“ hin zu einem geschlossenen System, in dem Materialien und Produkte so lange wie möglich genutzt, repariert, wiederaufbereitet und recycelt werden – das ist die Vision. Dieser Ansatz verspricht nicht nur ökologische Vorteile durch Ressourcenschonung und Emissionsreduktion, sondern birgt auch erhebliche wirtschaftliche Potenziale durch Effizienzsteigerung, neue Geschäftsmodelle und eine robustere Lieferkette. Die Transformation hin zu einer zirkulären Automobilindustrie ist komplex, aber unumgänglich für eine nachhaltige Zukunft der Mobilität.

Grundlagen der Kreislaufwirtschaft im Automobilsektor

Die Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) ist ein regeneratives Wirtschaftssystem, das darauf abzielt, den Ressourceneinsatz und die Abfallproduktion zu minimieren, indem Produkte, Komponenten und Materialien in geschlossenen Kreisläufen gehalten werden. Im Kontext der Automobilindustrie bedeutet dies eine Abkehr vom traditionellen linearen Modell „Take-Make-Dispose“.

Definition und Prinzipien

Das Kernziel der Kreislaufwirtschaft ist es, den Wert von Produkten und Materialien so lange wie möglich zu erhalten. Dies wird durch verschiedene Strategien erreicht, die oft als „R-Strategien“ zusammengefasst werden:

- Reduce (Reduzieren): Minimierung des Material- und Energieeinsatzes bei Design und Produktion.

- Reuse (Wiederverwenden): Direkte Wiederverwendung von Fahrzeugen oder Komponenten ohne wesentliche Aufarbeitung.

- Repair (Reparieren): Instandsetzung defekter Teile zur Verlängerung der Nutzungsdauer.

- Remanufacture (Wiederaufbereiten): Zerlegen von Altprodukten, Aufarbeitung von Komponenten auf Neuwertniveau und erneutes Zusammenfügen.

- Recycle (Recyceln): Rückgewinnung von Materialien aus Altprodukten zur Herstellung neuer Produkte.

Diese Prinzipien bilden eine Hierarchie, bei der Strategien, die den Wert am besten erhalten (wie Reparieren und Wiederverwenden), Vorrang vor energieintensiverem Recycling haben sollten. Es geht darum, Ressourcen optimal zu nutzen und Abfall zu vermeiden.

Abgrenzung zur linearen Wirtschaft

Das traditionelle lineare Wirtschaftsmodell basiert auf der Annahme unbegrenzter Ressourcen und einfacher Entsorgung. Rohstoffe werden abgebaut, zu Produkten verarbeitet, verkauft, genutzt und am Ende ihres Lebenszyklus meist deponiert oder verbrannt. Dieses Modell führt zu enormem Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung und Abhängigkeiten von Rohstoffquellen.

Die Kreislaufwirtschaft hingegen betrachtet Abfall als Ressource. Sie entkoppelt wirtschaftliches Wachstum vom Verbrauch endlicher Ressourcen durch intelligentes Design, Langlebigkeit, Wiederverwendung und hochwertiges Recycling. Sie erfordert ein Umdenken entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Produktentwicklung bis zum End-of-Life-Management.

Treiber für die Kreislaufwirtschaft

Mehrere Faktoren beschleunigen die Einführung zirkulärer Prinzipien in der Automobilindustrie:

- Regulatorischer Druck: Gesetze wie die EU-Altfahrzeugverordnung oder Batterierichtlinien setzen zunehmend hohe Recyclingquoten und Anforderungen an die Wiederverwendbarkeit fest.

- Ressourcenknappheit und -kosten: Steigende Preise und geopolitische Unsicherheiten bei kritischen Rohstoffen (z.B. für Batterien) machen die Rückgewinnung attraktiv.

- Kundennachfrage: Verbraucher und Flottenbetreiber legen vermehrt Wert auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Produkte.

- Wirtschaftliche Chancen: Effizienzsteigerungen, Kosteneinsparungen durch Materialrückgewinnung und neue Geschäftsmodelle (z.B. Remanufacturing, Sharing) eröffnen neue Märkte.

- Technologischer Fortschritt: Innovationen in Materialwissenschaft, Recyclingtechnologien und Digitalisierung ermöglichen effektivere Kreislaufstrategien.

Diese Treiber schaffen einen starken Anreiz für Automobilhersteller und Zulieferer, zirkuläre Ansätze zu implementieren und ihre Geschäftsmodelle anzupassen.

Design für die Kreislaufwirtschaft (DfC)

Der Grundstein für eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft wird bereits in der Designphase gelegt. „Design for Circularity“ (DfC) oder „Ökodesign“ zielt darauf ab, Fahrzeuge und Komponenten so zu gestalten, dass sie langlebig, reparierbar, wiederverwendbar und am Ende ihres Lebenszyklus leicht zu demontieren und zu recyceln sind.

Materialauswahl und Standardisierung

Die Auswahl der richtigen Materialien ist entscheidend. Bevorzugt werden sollten recycelte, recycelbare oder biobasierte Materialien. Die Reduzierung der Materialvielfalt und die Verwendung standardisierter Komponenten vereinfachen spätere Demontage- und Recyclingprozesse erheblich.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Verbundwerkstoffen, die schwer zu trennen sind, oder die Entwicklung von Technologien zu deren sortenreiner Trennung. Die Kennzeichnung von Materialien erleichtert ebenfalls die Sortierung im Recyclingprozess. Hersteller experimentieren zunehmend mit innovativen, nachhaltigen Materialien, die sowohl Leistung als auch Zirkularität gewährleisten.

Demontagefreundliches Design

Fahrzeuge müssen so konstruiert sein, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer einfach und effizient zerlegt werden können. Dies beinhaltet:

- Einfache Verbindungen: Verwendung von Schraub- statt Klebeverbindungen, wo immer möglich.

- Zugänglichkeit: Leichter Zugang zu wertvollen Komponenten (z.B. Batterien, Elektromotoren, Steuergeräte).

- Modulare Bauweise: Aufbau des Fahrzeugs aus leicht austauschbaren Modulen.

Ein demontagefreundliches Design reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für die Zerlegung und erhöht die Qualität der zurückgewonnenen Materialien und Komponenten, was wiederum Remanufacturing und Recycling wirtschaftlicher macht.

Langlebigkeit und Reparierbarkeit

Ein zentrales Prinzip der Kreislaufwirtschaft ist die Verlängerung der Produktlebensdauer. Fahrzeuge sollten so konstruiert sein, dass sie robust und langlebig sind. Ebenso wichtig ist die Reparierbarkeit.

Dies erfordert nicht nur eine Konstruktion, die Reparaturen erleichtert (z.B. durch zugängliche Teile und standardisierte Schnittstellen), sondern auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Reparaturanleitungen über einen langen Zeitraum. Software-Updates „over the air“ können ebenfalls dazu beitragen, die Funktionalität und Attraktivität von vernetzten Fahrzeugen länger zu erhalten und Alterungsprozesse zu verlangsamen.

Kreislaufstrategien in der Produktion und Nutzung

Die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft müssen über das Design hinaus auch in der Produktion, der Nutzungsphase und bei Geschäftsmodellen verankert werden.

Ressourceneffiziente Produktion

Die Fahrzeugherstellung selbst muss ressourcenschonender werden. Dies umfasst die Reduzierung von Energie-, Wasser- und Materialverbrauch sowie die Minimierung von Produktionsabfällen. Der Einsatz von recycelten Materialien in der Neuwagenproduktion ist ein wichtiger Hebel.

Moderne Produktionskonzepte setzen auf geschlossene Materialkreisläufe innerhalb der Fabrik, z.B. durch die Wiederverwertung von Stanzabfällen aus der Blechverarbeitung. Digitalisierung und Automatisierung spielen eine Schlüsselrolle bei der Optimierung von Produktionsprozessen und der Reduzierung von Ausschuss. Fortschritte darin, wie KI die Effizienz in der Fertigung steigert, sind hier besonders relevant, um Materialflüsse präzise zu steuern und Abfall zu minimieren.

Remanufacturing und Refurbishing von Komponenten

Remanufacturing ist ein industrieller Prozess, bei dem gebrauchte Produkte oder Komponenten (z.B. Motoren, Getriebe, Lichtmaschinen, Elektronikmodule) zerlegt, gereinigt, geprüft, defekte Teile ersetzt und wieder montiert werden, um eine Qualität zu erreichen, die der von Neuteilen entspricht oder sie sogar übertrifft. Dies spart erheblich Ressourcen und Energie im Vergleich zur Neuproduktion.

Refurbishing bezieht sich auf eine weniger intensive Aufarbeitung, oft kosmetischer Natur oder zur Wiederherstellung der vollen Funktionsfähigkeit. Beide Ansätze verlängern die Lebensdauer von Komponenten und bieten kostengünstige Alternativen für Reparaturen. Der Markt für wiederaufbereitete Automobilteile wächst stetig.

Predictive Maintenance zur Verlängerung der Lebensdauer

Die Nutzungsphase eines Fahrzeugs kann durch proaktive Wartung verlängert werden. Moderne Fahrzeuge sammeln riesige Datenmengen über ihren Zustand. Durch die Analyse dieser Daten mithilfe von KI können potenzielle Ausfälle frühzeitig erkannt werden (Predictive Maintenance).

Dies ermöglicht es, Wartungsarbeiten genau dann durchzuführen, wenn sie benötigt werden, bevor ein größerer Schaden entsteht. Solche vorausschauende Wartungskonzepte tragen maßgeblich zur Langlebigkeit des Fahrzeugs bei, reduzieren ungeplante Ausfallzeiten und senken die Gesamtbetriebskosten, was die Attraktivität einer längeren Nutzung erhöht.

Neue Geschäftsmodelle

Die Kreislaufwirtschaft fördert auch innovative Geschäftsmodelle, die den Fokus von reinem Produktverkauf auf Dienstleistungen und Nutzung verlagern:

- Sharing-Modelle (Carsharing): Eine höhere Auslastung der Fahrzeuge reduziert die benötigte Gesamtflotte und den Ressourcenverbrauch pro Nutzer, was auch die Zukunft der urbanen Mobilität fördert.

- Leasing und Abonnementmodelle: Der Hersteller oder Anbieter bleibt oft Eigentümer des Fahrzeugs und hat ein direktes Interesse an dessen Langlebigkeit, Wartung und Rücknahme am Ende der Laufzeit.

- Product-as-a-Service (PaaS): Kunden zahlen für die Mobilitätsdienstleistung, nicht für das Fahrzeug selbst. Der Anbieter ist für den gesamten Lebenszyklus verantwortlich, einschließlich Wartung, Reparatur und End-of-Life-Management.

Diese Modelle schaffen Anreize für langlebige Produkte und erleichtern die Organisation von Rücknahme- und Verwertungsprozessen.

Herausforderungen und Lösungen im Recycling

Obwohl die Vermeidung von Abfall Priorität hat, ist ein effizientes Recycling am Ende des Fahrzeuglebenszyklus unerlässlich, um wertvolle Materialien zurückzugewinnen.

Recycling von Kunststoffen und Verbundwerkstoffen

Moderne Fahrzeuge enthalten einen hohen Anteil an Kunststoffen und zunehmend auch Verbundwerkstoffe (z.B. kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe - CFK), die leicht und stabil sind, aber schwer zu recyceln. Die Vielfalt der verwendeten Polymere und Additive sowie Verunreinigungen erschweren die sortenreine Trennung und das hochwertige Recycling.

Fortschritte im chemischen Recycling (z.B. Pyrolyse, Solvolyse), das Kunststoffe wieder in ihre monomeren Bausteine zerlegt, bieten neue Möglichkeiten. Dennoch sind Investitionen in Sortiertechnologien und die Entwicklung von recyclingfreundlicheren Kunststoffrezepturen notwendig, um die Recyclingquoten zu erhöhen und die Qualität der Rezyklate zu verbessern.

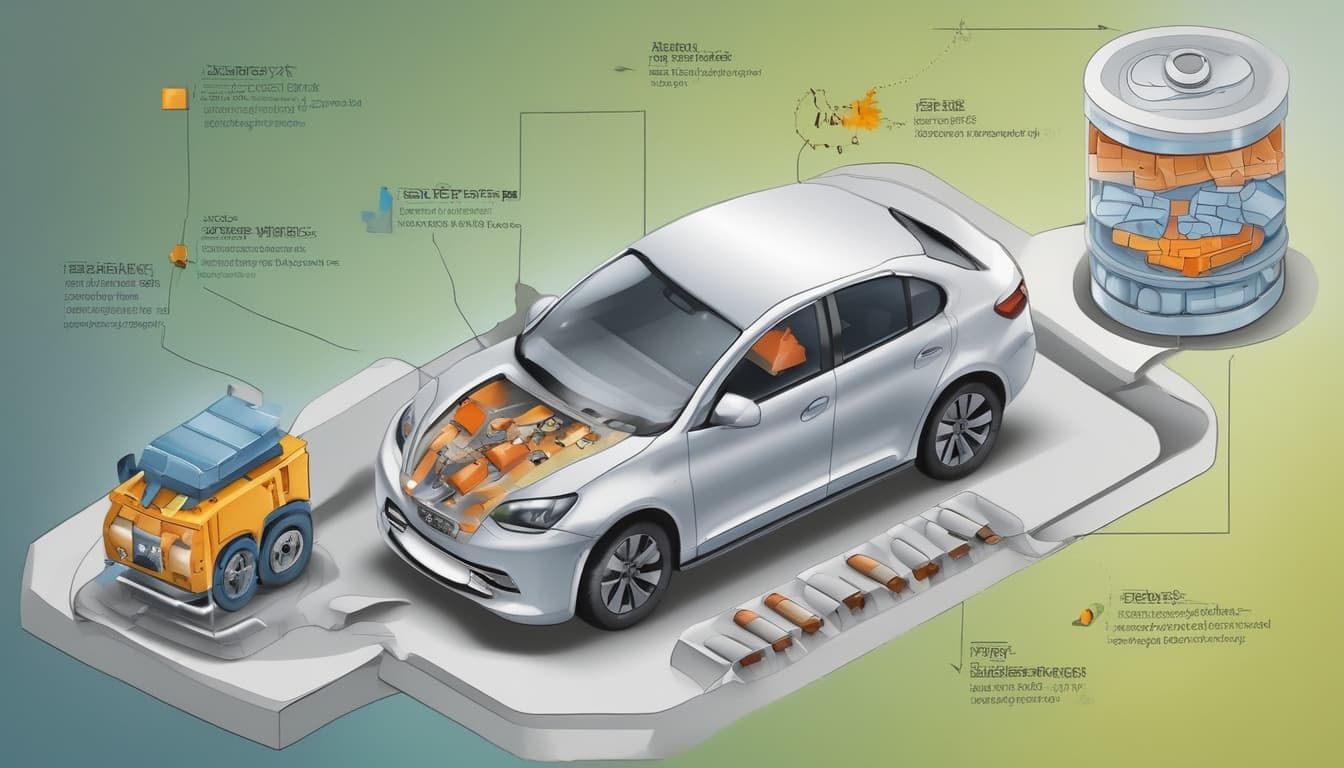

Batterierecycling bei Elektrofahrzeugen

Mit dem Hochlauf der Elektromobilität wird das Recycling von Hochvoltbatterien zu einer zentralen Herausforderung und Chance. Diese Batterien enthalten wertvolle und teils kritische Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan. Ein effizientes Recycling ist entscheidend, um Ressourcenabhängigkeiten zu verringern und die Umweltauswirkungen der Batterieproduktion zu minimieren.

Die Prozesse umfassen typischerweise Demontage, mechanische Zerkleinerung und anschließende hydrometallurgische oder pyrometallurgische Verfahren zur Materialtrennung. Herausforderungen liegen in der Sicherheit (Umgang mit Hochspannung), der Vielfalt der Batteriedesigns und -chemien sowie der Notwendigkeit hoher Rückgewinnungsquoten. Parallel dazu gewinnen Konzepte wie die „Second Life“-Nutzung von Batterien (z.B. als stationäre Energiespeicher) an Bedeutung, bevor sie dem Recycling zugeführt werden. Die Entwicklung neuer Batterietypen, wie etwa neue Batterietechnologien wie Festkörperbatterien, wird auch neue Anforderungen an die Recyclingprozesse stellen.

Infrastruktur und Logistik für Rücknahmesysteme

Ein funktionierendes Kreislaufsystem erfordert eine effiziente Infrastruktur für die Sammlung, den Transport und die Verarbeitung von Altfahrzeugen und -komponenten. Dies beinhaltet zertifizierte Demontagebetriebe, spezialisierte Recyclinganlagen und eine gut organisierte Logistik.

Die Etablierung solcher Systeme ist komplex und kostenintensiv, insbesondere über Ländergrenzen hinweg. Digitale Plattformen können helfen, Materialströme transparenter zu machen und die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren (Hersteller, Demontagebetriebe, Recycler) zu koordinieren. Diese komplexe logistische Herausforderungen in der Lieferkette erfordern branchenweite Kooperation und standardisierte Prozesse, um Skaleneffekte zu erzielen.

Technologische Innovationen als Enabler

Technologischer Fortschritt spielt eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung und Optimierung von Kreislaufwirtschaftsstrategien in der Automobilindustrie.

Digitale Produktpässe und Blockchain

Ein digitaler Produktpass kann Informationen über die Zusammensetzung, Herkunft, Nutzungshistorie, Reparaturen und Demontageanweisungen eines Fahrzeugs oder einer Komponente speichern. Dies erleichtert die Wiederverwendung, Reparatur und das Recycling erheblich.

Die Blockchain-Technologie kann dabei helfen, diese Daten sicher, transparent und unveränderlich zu speichern und entlang der Wertschöpfungskette zu teilen. Eine transparente Nachverfolgung mittels Blockchain kann die Herkunft von Materialien (insbesondere recycelten) nachweisen und die Koordination zwischen verschiedenen Akteuren im Kreislaufsystem verbessern, was Vertrauen schafft und die Effizienz steigert.

KI zur Optimierung von Recyclingprozessen

Künstliche Intelligenz (KI) kann in verschiedenen Phasen des Recyclings eingesetzt werden. Bilderkennungssysteme, unterstützt durch KI, können die automatische Sortierung von Materialien in Recyclinganlagen verbessern und beschleunigen.

KI-Algorithmen können auch zur Optimierung von Recyclingrouten und -prozessen beitragen, indem sie Daten über Materialströme und Prozessparameter analysieren. Darüber hinaus kann KI helfen, die Qualität von Rezyklaten vorherzusagen und sicherzustellen, was deren Einsatz in hochwertigen Anwendungen fördert.

Additive Fertigung für Ersatzteile

Die additive Fertigung (3D-Druck) ermöglicht die bedarfsgerechte Herstellung von Ersatzteilen direkt vor Ort. Dies reduziert die Notwendigkeit großer Lagerbestände und langer Lieferketten, insbesondere für ältere Fahrzeuge oder Nischenmodelle.

Durch die dezentrale Produktion können Reparaturen schneller und kostengünstiger durchgeführt werden, was die Lebensdauer von Fahrzeugen verlängert. Die Potenziale der additiven Fertigung sind vielfältig und unterstützen direkt die Prinzipien der Reparierbarkeit und Langlebigkeit in der Kreislaufwirtschaft, indem sie die Verfügbarkeit von Teilen sicherstellen.

Fazit: Der Weg zur zirkulären Automobilindustrie

Die Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft ist für die Automobilindustrie nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern auch eine strategische Chance. Durch die konsequente Anwendung der Prinzipien – von Design for Circularity über ressourceneffiziente Produktion und innovative Nutzungsmodelle bis hin zu hochwertigem Remanufacturing und Recycling – kann die Branche ihre Abhängigkeit von primären Rohstoffen reduzieren, Kosten senken, die Umweltbelastung minimieren und neue Wertschöpfungspotenziale erschließen.

Der Weg dorthin ist anspruchsvoll und erfordert erhebliche Investitionen in Technologie, Infrastruktur und neue Kompetenzen. Herausforderungen wie das Recycling komplexer Materialien, insbesondere von Batterien, und der Aufbau effizienter Rücknahmesysteme müssen gemeistert werden. Technologische Innovationen wie digitale Produktpässe, KI und additive Fertigung werden dabei entscheidende Wegbereiter sein.

Letztendlich erfordert die zirkuläre Transformation eine enge Zusammenarbeit aller Akteure entlang der Wertschöpfungskette – von Materiallieferanten über Hersteller und Zulieferer bis hin zu Reparaturbetrieben, Recyclern und nicht zuletzt den Endkunden. Nur durch gemeinsame Anstrengungen und ein Umdenken auf allen Ebenen kann die Vision einer nachhaltigen, ressourceneffizienten und zukunftsfähigen Mobilität Realität werden.

Was sind Ihre Gedanken zur Kreislaufwirtschaft in der Automobilindustrie? Teilen Sie Ihre Perspektiven und Erfahrungen in der Fagaf-Community!