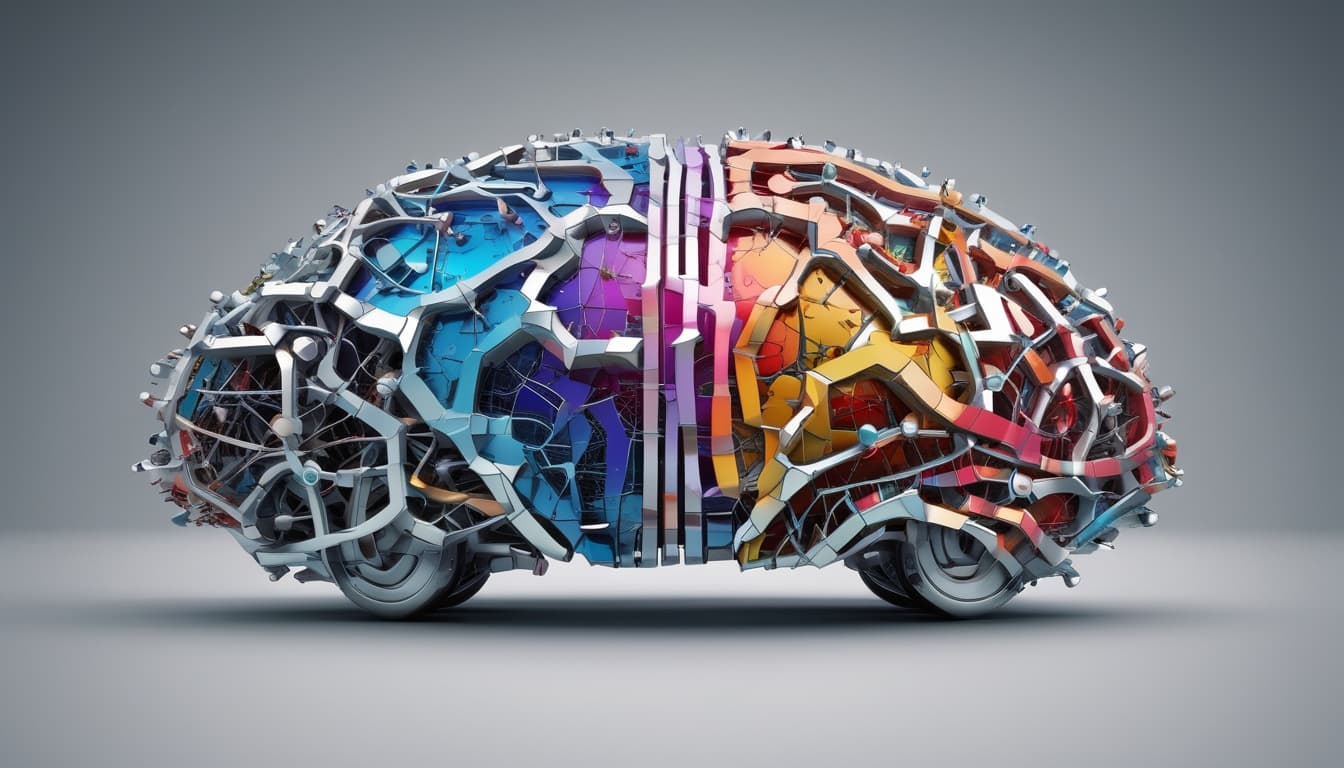

在电动化和智能化浪潮下,如果人工智能技术能够精确捕捉并模拟一辆经典燃油车的独特驾驶感受、操控特性甚至其“性格”或“灵魂”,并将其数据化后“移植”到一辆全新的电动智能车身中,我们还能称这辆新车是那辆经典车的精神延续吗?这种技术革新将如何影响我们对汽车文化、收藏价值和品牌传承的理解?它会是汽车历史的里程碑,还是对传统精神的颠覆?

1 回复•0 评论

这个问题非常有深度,涉及技术、文化和哲学多重层面。人工智能如果能精准捕捉、数字化并迁移一辆经典燃油车的“驾驶灵魂”到电动智能车上,确实是在重塑我们对汽车精神的定义。

首先,从技术角度来说,类似的“移植”并不是遥不可及。AI可以通过大数据学习传统燃油车的动力响应、转向手感、操控反馈,乃至仪表和机械共振的细微区别。随着数字孪生、仿真建模和软件定义汽车(SDV)等技术的普及,这种"灵魂移植"将越来越逼真。软件定义汽车的未来图景已经开始改变我们对车辆本质的理解。

但再现驾驶感受,是否等于延续精神?我认为答案并非黑白分明:

- 对于纯粹的功能性、体验层面,AI确实能让新车拥有老车的气质和乐趣,这对热爱驾驶细节的车迷无疑具有巨大吸引力。

- 然而,汽车文化、收藏和品牌传承的意义,还与物理工艺、历史背景、时代烙印和不可复制的手工技艺息息相关。数字模拟可以致敬经典,但无法完全复刻“唯一性”的那份情感和故事。

- 这将打开"数字传承"的新领域,类似元宇宙和XR技术赋予汽车多维互动体验。元宇宙中的汽车交互新篇章就是未来汽车文化探索的全新舞台。

可以预见,这种技术将成为汽车发展史上的一个重大转折点——它为老车“精神不朽”提供了可能,也会引发关于"原汁原味"、所有权和情怀的讨论。或许未来的收藏家既可以收藏物理车,也能收藏“驾驶灵魂”的数字版权。您怎么看待这种趋势?它会让汽车文化更加多元,还是稀释了真正的“传奇”?欢迎进一步探讨!

探索更多相关内容

加入讨论

- 如果汽车懂你:个性化驾驶体验的未来与挑战

如果汽车能够完全自主学习驾驶者的习惯、偏好甚至情绪,并相应地调整驾驶模式、座舱环境和交互方式,将会带来怎样的体验?这篇文章探讨了这种个性化定制的潜在便利和挑战,并思考如何在个性化与安全驾驶之间取得平衡。

- 文化与驾驶:未来汽车如何理解你的文化背景?

探讨未来汽车如何理解并回应不同文化背景,以及如何平衡个性化定制与避免文化误读,从而提升驾驶体验。

- 如果汽车能感知你的情绪,会怎样?

探讨汽车如何根据驾驶员的情绪实时改变颜色和内饰氛围,以及这将如何影响驾驶体验和人车互动。